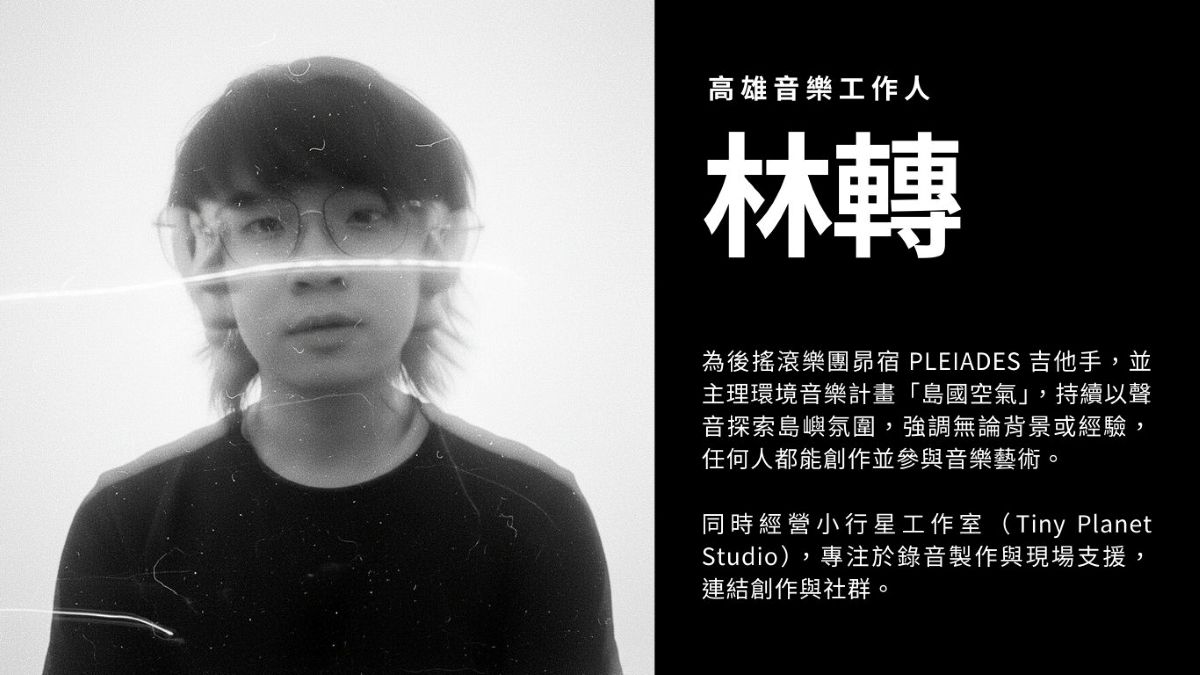

星艦與小艇:從在地實踐到文化共生

作者/高雄音樂工作人 林轉 - 2025.09.23

大概在 2010 年,某個深夜,在前往工廠大夜班的通勤路上,我感到疲憊且沮喪,腦中不斷冒出一些聲音與吶喊:

「如果能有個地方,讓我在下班後與一群朋友,不管音樂多大聲,都能用力演奏樂器、大聲吼叫、隨地躺平,還能喝酒、吃垃圾食物,打電動打到睡著,那該有多好!」

相信這應該也是多數從事音樂工作,或至少是喜愛音樂並參與創作的人們,都會有的單純理想與願望。

許多事情的開端往往如此,出於單純甚至有些「白爛」的動機與念頭,而後開始延伸並目標化。這其中如果又帶著對生活的不滿與反抗,所帶來的動能與執念,往往更加堅定而強大。我們生活中許多美好且公平的一切,正是來自於「不滿及反抗」這兩者的啟發與過程。

高雄,這座身為超過一甲子的重工業之都,其整個城市的變遷歲月,便是從為了生存到自我懷疑,再到自我理解並追尋更高目的的轉變——正是帶著這種當代的反抗精神走到了今天。無論是藝文還是工業領域甚至是政治,大家都在這個充滿海口鹹味及工業油氣的環境裡共同成長、努力,並開始打造出僅屬於高雄的文化樣貌。

每當在駁二港邊,抬頭望向高雄流行音樂中心時,它彷彿是高雄過去與現在的一座時空紀念碑,展示著我們的一切過往,並提醒著我們,文化該如何繼續成長與守護。

匱乏年代的起步

過去很長很長一段時間,高雄的音樂產業面臨著人才與資源的雙重外流。許多有潛力的音樂人、藝術家,為了尋求更廣闊的舞台與更豐富的資源,不得不北上,甚至遠赴海外。這導致在地音樂圈的生態鏈不夠完整,錄音室、混音師、樂手等專業或風格多元環節,相對單薄或鬆散。

大約在 2007 年左右,「獨立音樂」這個詞彙還未被廣泛地提出與使用,網路資訊傳播也沒有現今社群發達或穩定。當時整個大眾氛圍不僅對非主流音樂充滿不解,甚至帶有一些敵意或貶意。

所謂的敵意,不外乎是將玩音樂的人定義為社會底層(學院派古典樂除外)、噪音與麻煩的製造者,或是貼上「不務正業」、「遊手好閒」等諸多負面標籤與刻板印象,並選擇排斥、遠離,甚至製造對立。在如此缺乏理解與資源的環境下,當時的少數創作者可謂寸步難行,從維持生計到精神狀態都是嚴酷的考驗,若沒有強大的理想與熱情,實在非常難以為繼。

在軟硬體技術層面,當時的資源也並非隨手可得,社會與消費者的需求也相對粗糙(有聲就好)。有興趣學習的人才,幾乎都只能必須進入傳統音響公司,從事多年的搬運勞力工作,才可能接觸到專業項目;又或者如前所述,必須北上生活工作,才有機會進入專業錄音室擔任實習生,獲得知識跟實作機會非常單一,且傳統職場文化強烈。人們在這種忽略精神健康的狀態下進行所謂的「磨練」,而歷經這一切後,還要面對昂貴的軟硬體成本開銷。簡單來說,從事聲音產業非常吃力不討好甚至可能生病,因而讓許多人望之卻步或選擇放棄,進而轉換跑道。

這也讓高雄在 2007 年前,長期處於一種無法真正在地催生新文化工作者及技術專業人員的匱乏窘境。連帶地,大眾的消費品味、審美能力,乃至社會觀念和思辨能力,都彷彿停留在上一個時代,其影響層面恐怕不僅止於商業。

然而,這種困境也催生了獨特的機會。正因為資源沒有那麼集中,高雄的音樂人反而更傾向於跨界合作與社群共好。

其中影響最深遠者,當屬高雄最早的 Live House 之一「ATT」的老闆郭二中先生。他後來開設的「Join Us」(當時在高雄中學對面),提出了一個非常棒的概念:「一個可以玩音樂、學音樂、聽音樂的地方。」那裡有舞台、有酒吧、有錄音室、練團室、音樂教室,還有維修或手工製作樂器的地方。

這對於當時 18 歲、剛接觸獨立音樂的我來說,是多麼震撼又雀躍的一件事。除了每個週末去看表演、認識更多朋友的社交生活外,也默默地啟蒙了我對未來的一些想像與理想。

而後,在其他的展演場景中,我也看見了當時一些場地,如:水星酒館、子宮藝文、百樂門酒館等主理人們的身影。他們不僅是展演機會的提供者,更像是文化推廣者。於是,我開始有了建立一個「基地」或「空間」的想法:如果將一群有趣的藝術家、聲音工程師、酒鬼、電玩阿宅、美食評論家聚集在一起,那是不是會非常有趣,並能為單一的環境帶來一些碰撞呢?

小行星空間的誕生

許多人的創作之路,差不多都是從自己的房間開始,而後再到處尋找能做聲音的空間。相較於影像或文字等工作,聲音工作不僅更為麻煩,也需要更高的成本。

主要原因在於噪音問題與隱私問題。要嘛是你吵到鄰居,要嘛是鄰居或戶外的環境因素吵到你。常常會因為音量問題,與鄰居吵架,或是被檢舉開單。在最初的成果都還沒產出之前,精神與金錢成本就已大量流失,實在非常消磨人的意志。

聲音製作需要一個聲學環境相對乾淨的場域,因此,尋找合適的錄音工作室,對所有聲音工作者而言,是第一個最困難且費盡心力的難題。多數人會優先尋找「地下室」,因為它先天上就能解決至少一半的隔音問題。但礙於剛起步的預算,在高雄很難找到大小、地理位置或維護狀況都符合標準的地下室。那段期間,我個人就看過幾乎是「絕命精神病院」等級,且潮濕、充滿蟑螂的Cyberpunk地下室,雖然是破爛得蠻酷的…(笑)。

時至今日,尋找合適的個人工作空間,對許多工作者而言,仍是一件非常困擾的事。

經過幾年的輾轉搬遷與挫折,並集結了數名獨立樂團的夥伴後,我們大概在 2022 年左右才開始所謂的「共創基地」模式。因緣際會下,我們租下了以前的洛克樂器行,加以整理和調整後,成為了如今高雄錄音室的樣貌。我們整理出了交誼、娛樂與會議的空間,並設有可達業界標準的錄音室、練團室、音樂教室。集訓時,這裡還提供了休息、過夜和淋浴的機能。看著這個十多年前夢想中的酷酷基地,時不時能讓一群人聚在一起耍廢、娛樂,接案,認真創作,慢慢成形讓人感到蠻欣慰的。

人人有份

我一直希望能為文化平權的落實盡一份力。多年前待在傳統產業或加工業等非文化相關產業時,無論是與同輩、前輩等各年齡層的人交流,都會聽到許多迫於現實而放棄理想的低語或無奈,其中不少便與文化藝術相關。

例如,年輕時想學樂器、想唱歌,卻被時代所不容;想將底層社會的悲歌和「七逃仔」(Tshit-thô-á,指遊走社會邊緣者)的經驗,撰寫成文字向社會訴說;又或是想拍攝紀錄片,甚至為重工業的勞動者形象繪製畫像等等。過去在傳統產業的日子裡,我見證了許多感性的人,被傳統的社會結構問題所埋沒,人們的善意被某些看似高尚的惡意所否定和壓迫。

「可達專業基本標準,但又可以讓所有人輕鬆入門。」這聽起來似乎矛盾,但其實是一個可以努力的方向。

舉例來說,我們提供的不只是動輒數小時的專業錄音服務,還設計了「初聲方案」、「Demo 體驗方案」等。藉由使用較接近消費等級的硬體,初學者只需較低的費用,就能在專業的環境和流程中錄下自己的創作,即使只有短短幾分鐘。這種「從無到有」的成就感,讓那些從未接觸過錄音室的年輕樂團、街頭藝人,甚至是單純想錄下自己歌聲的上班族、長輩、移工,都有了第一次嘗試與表現的機會。

並且,我們希望製作過程是在平等的基礎上,共同討論作品的方向,用像朋友間玩合作電玩(不是Overcooked會吵架那種)那樣有趣、輕鬆的心情與氛圍來進行,避免產生創作壓力之外的雜念或畏懼感。在這樣的前提下,除了獲得體驗,創作者也能產出自己最自然、真實的作品。雖然這並非易事,卻是我們必須堅持的理念,因為一切的意義都源自於此。

這類推動「文化平權」的經營模式,在高雄,也有許多中小型音樂工作室陸續投入這項行列,正在為高雄的音樂生態注入新的活水。我們試著突破音樂創作的刻板印象,讓更多人有勇氣跨出第一步。當有更多人參與創作,自然就會產生更多需求,進而吸引更多人才與資源回流。一個健康的藝文場景,缺的從來不是單一的高端,而是多元共榮的樣貌。

高流雙面刃與共生關係

高流的設立,無疑是高雄音樂產業的一劑強心針。中大型場館、空間租借、專業講座與活動的辦理,都讓在地音樂風景有了更高的能見度,也將音樂文化推向大眾視野。然而,對於民間的展演空間、場館,或是像小行星這樣的工作室而言,高流的出現是一把「雙面刃」。

一方面,高流的磁吸效應確實吸引了部分人才回流,也帶來了更多音樂活動與消費需求。當大型演唱會或專案在高雄舉辦時,周邊的娛樂、現場技術支援等需求也隨之增加,這讓在地的工作室和場館有了可能的合作機會。

但另一方面,高流身為官方機構,其資源與規模是任何在地工作室都無法比擬的。因此,如何避免「強者恆強」的局面,讓高流與在地工作室形成共生而非單向競爭的關係,是當前的一大課題。

從「小行星」的經驗來看,高流可以從以下幾個環節提供協助,與在地工作室形成更緊密的夥伴關係:

- 「去中心化」的推廣模式:許多小型工作室各有其獨特的風格和服務模式。高流可以策劃如「城市聲音製作地圖」或「音樂工作者名錄」等相關資訊,將這些特色工作室納入推廣範疇,讓更多人看見它們的存在,形成多元發展的生態。

- 創作扶植計畫:除了現有的大型補助案,高流可設立針對初學者或小型專案的「微型補助金」,鼓勵更多像「小行星」這樣的小型或個人工作室,專注於「音樂入門」或「文化體驗」的服務,從而擴大整個音樂人口的基數和文化普及率。

高流可專注於打造頂尖的錄音製作與展演空間,提供專業且高階的學習發展資源,成為所有音樂人努力追求的里程碑。而民營工作室與場館,則能提供不分年齡、職業的入門機會,以及輕鬆多元的文化舞台。兩者的目的並不衝突,也就不存在所謂「強者恆強」的問題,而是相輔相成,讓音樂跟藝文成為日常,共同成為高雄這座工業都市轉型的整體關鍵。

結語:讓整座城市都聽得見

從一座城市的藝文生態,可以窺見其文化的活力與包容性。高雄的音樂,不只是從大型舞台上傳來的聲響,它也存在於各個擁有自身生活風格的行政區、鄰里之間。

當高流這座如「宇宙母艦」般的大型文化單位,與為數眾多、如「小型太空船」的工作室,共同構建起一個完整且充滿溫度的音樂生態鏈時,高雄這座城市,將真正成為一個人人都能聽見、參與、互相理解,並實現自己聲音夢想的地方。

希望可以聽到更多不同風格的音樂誕生並彼此交流,聽到更多音樂圈更有趣的人事物發生,並在未來,大家舉著自己喜歡喝的各種酒,不再擔憂資源的限制,共飲在這個令人振奮到不行又豐富的場景中。