聲音是 LIVE 表演的主餐還是配菜?後疫情時代聆聽體驗再思考

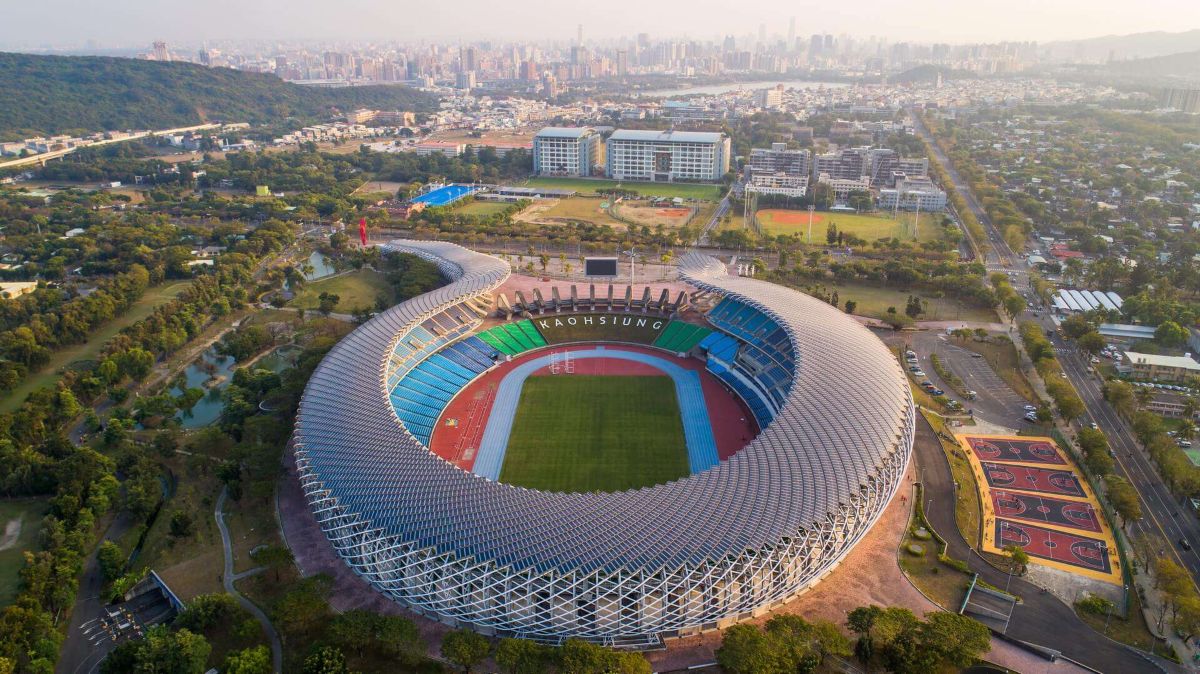

作者/音樂幕後工作者 李鑫 - 2025.08.272020 年以來的疫情中斷了全球音樂現場的運作,卻也在解封後促成一波報復性爆發。台灣也同樣趕上這股潮流,除了大型音樂祭爭相擴大舉辦,大型演出空間場館也隨之進化,尤以大巨蛋正式啟用象徵著台灣本地表演產業正式進入「超級場館時代」,面對觀眾席次暴增、成本上漲需求,現場演出規格也相應拉抬提升,自舞台設計、燈光、VJ、雷射、甚至 AR/XR 沉浸式技術全面導入,令現場觀眾願意支付更多票價的關鍵字也被定義成「更大、更強、更刺激」。

但「更大聲」、「更華麗」就等於「更感動」嗎?

不只由聲音主導的當代音樂「SHOW」

現在台灣本地從千人級場館於 LED、燈視訊器材的精緻差異化策略競爭,到 5G 成為最低標配、體育館級場館比拼資本財力的砸錢軍備競賽,在場館佔地、新技術和科技背後,隱含著一種對感官刺激的追逐:音壓要更猛、畫面要更炫,節目(Show)節奏要更密集──彷彿音樂與舞台間的張力已不再足夠,需要其他媒介來補足。

這不僅對演出者及幕後團隊提出更高的表演規格門檻、製作方面對更大的資本遊戲,相應也造就更大的票房負擔和市場導向依賴性;隨著外場音訊控台( FOH, Front of House)旁的視訊控台、燈光控台、煙火紙花特效與導播控台越來越大,一場演唱會中參與非音訊的工作人員也越來越多,大型現場演出的「音樂」與「表演」的製作預算配比也必然令團隊或創作者本人相當頭疼,何況串流收入與版稅在大多數演藝團隊中欲振乏力,不如線下演出、周邊製作物來得有回收能力。

然而,在這場巨型娛樂轉變之中,觀眾本身的聆聽習慣也正在改變。

當視覺成為主導,觀眾對於「LIVE演出」的預期也逐漸從「聲音的洗禮」逐漸轉為「娛樂內容的攝取」,在社群化與資訊碎片化的時代下,觀眾習以為常的多巴胺轟炸,最終讓光影絢爛存在於 24 小時旋即消逝的限時動態打卡中。打卡、轉發、短影音、高潮段落的即時擷取,甚至是必須依靠更多前置信仰經營,創造迷戀的情懷與私密互動。

一場如見面會的現場演出在疫情散去後乘載更多情感任務,但能讓觀眾專注、靜默、反覆聆聽的情緒營造卻佔據更少比例,流於前述各家花招百出的絢爛競逐,更不容易令觀眾心中留下「現場音樂」的深刻記憶與觸動。

極致感官饗宴時代中的原味烹調

節奏的快速、音量的巨大、場館幅員的照顧,結合成多種感官的娛樂體驗,燈光、舞台設計與特效已經成為觀眾進場觀看表演的重要期待,聲音也不再是舞臺上的唯一焦點,它與其他元素共同構成完整的「現場感」,使得當代大型演唱會逐漸成為一道猶如 fine dining 般的料理饗宴,就像是主食與白飯有了更多的組合方式。

同時,由於工業化的演唱會製作帶來了更大量的預製與數位化元素,如音樂 Program[1] 編程、MIDI[2] 模擬、Trigger[3] 與 Sample 的廣泛運用,逐步重新定義了「LIVE」的標準。這樣的趨勢既回應了大型演出所需的穩定與可複製性,也挑戰了我們對「現場音樂性」的基本想像。也正因如此,由另一角度啟程的不插電演出更顯可貴——它不但將焦點重新拉回聲音的原貌與表演者的臨場表現,更因為把焦點重新聚焦於彈奏、歌唱與聆聽,成為另一種值得被強調與珍視的現場價值。

(照片來源:相信音樂)

[1] 預先將演出流程或伴奏軌道編排成數位程式,方便在現場直接呼叫播放或控制。

[2] 全稱 Musical Instrument Digital Interface 音樂數位介面,是一種標準的電子通訊協定,讓不同的電子樂器、電腦和其他數位音樂設備能夠互相溝通和控制。 MIDI 不是聲音本身,而是一組指令,告訴設備如何產生聲音。通常指訊號模擬或觸發樂器音色,例如用於鍵盤控制弦樂、鼓聲等數位樂器。

[3] 觸發器,通常用於鼓組,鼓手擊打實體鼓時,同步觸發預錄或合成的聲音,以確保穩定或特殊效果。

遙望經典的 MTV《Unplugged》系列,至今都是「音樂回歸本質」的重要文化里程碑,最常受搖滾迷追捧的 Eric Clapton 和 Nirvana 的 Unplugged Live Session,甚至後來饒舌天王 Jay-Z 與 R&B 天后 Alicia Keys 都在此系列登台,更因這場演出被譽為藝人生涯高峰,而刷新觀眾對其音樂深度的認知,甚至因為單純的聲音和視覺,反而持續擄獲觀眾的注意力,一場在他們生命中極其短暫的演出卻恆久銘刻於他們的心神。

這種被迫凝神的觀看體驗在 2025 年仍難以復刻——你不再有太多東西可分神,只能注視那把木吉他、旋律和節奏,與之間的留白;聽它破碎、顫抖、然後修復。這種演出方式不只是一場「聆聽的復權」,也是一次對當代音樂觀眾心理與注意力機制的重新訓練。當所有演出都在與平台爭奪眼球時,不插電演唱會卻以最小的媒介干預,邀請觀眾回到一種不再可量化的音樂經驗,對音樂的「感受」遠大於對音樂的「記錄」。

不插電演出更像是一場檢驗廚師基本功的料理。沒有華麗的煙霧、冷凍或液態氮,只有最陽春的蒸、煎、煮、炒、炸,讓觀眾直面表演者與團隊的「底子」:聲音的真實質感、音場的回饋、情緒的轉折。以最簡單的要素,專注於讓人們重新察覺聲音的本味,顯現出不插電演出在當代音樂場景中的獨特和可貴。

回歸簡單並不代表容易

「一場好看的演唱會」在當代標準的擴張之下,達標難度已被放大,當大型巡演挹注千萬於舞台設計與視覺效果,將演出打造成「視覺娛樂複合體」時,與之對應的「不插電演唱會」反而是一種更稀有、更需要勇氣的行動,要具備說服力也更有挑戰性。

不插電演唱會並不是現場音樂的減法或技術力的返祖,而是一種對演出「本體」的回歸──回到樂手的呼吸、聲音的紋理、空間的殘響與觀眾的凝視,還有歌者對於自身專業的重視與堅持。

嚴謹的不插電演唱會通常對於現場樂器演奏及演唱的技巧更高、容錯率更小,並且收音 (Miking)技術更為複雜、甚至因為回歸到貼近原聲(acoustic)型態,對音色要求更為精準,可控項目也更受類比條件限縮。甚至因為實際器樂的堆疊就是真實的人力擴編、更多的練習彩排成本;對於歌者聲音品質與穩定度的要求更為嚴格,沒有編曲與後製遮蔽的歌聲與樂器,反而更容易讓破綻顯露,甚至前一晚的睡眠品質,都會成為隔天上台前的不安。

在場域現況、音樂內容與觀眾之間「赤裸而誠實」的接觸,需要更為細緻地修正場地音響細節參數、安排表演流程、選曲情緒銜接。在準備演出的幕後,人為投入的時間更大於數位模擬、器械調的時間,現場更不能靠巨型投影、閃爍 LED 與燈條,取悅聽覺之外的五感來包裹聲音表現,高品質的不插電演唱會,意即更必須讓每一個細節都被聽見。

並且最重要的,以往廣發於 Live House 與小型藝文場域中的不插電演唱會,仍能訴諸「情感訴求」填補空間與技術上的表現落差,然而大型場館對讓音樂回到「你與我之間」的純粹可能挑戰更為艱鉅——空間加大、舞台距離增加,如何呈現細緻絕對是大型場館的一大課題,正因為如此,反璞歸真的大型場館演出需要更高的表演掌控力與音樂深度。

單純,是無懼的另一張面孔

.jpg)

(照片來源:民歌50 Facebook粉絲專頁)

自台灣流行音樂的「小清新」、「民謠風潮」遠去,現代仍願意選擇不插電作為演出內容的藝人團隊逐年降低,願意以不插電方式演出專場的主流歌手更罕見,在票房破千萬的主流演出場景中,幾乎未見大型不插電演唱會案例。台灣最指標性、深具不插電色彩的民歌系列,則較多服務年長久久一次的樂迷情懷;獨立音樂領域近年雖大鳴大放,也僅有洪佩瑜等零星創作歌手與樂團願意開辦中型以上不插電演唱會。儘管是足夠成熟的滅火器世代樂團,也僅能往次一級甚至更小的場館以拼盤方式鞏固票房;五月天、蘇打綠、旺福、閃靈等知名大團,甚至陳綺貞、盧廣仲、魏如萱、安溥等創作歌手,皆許久未聞特製不插電系列消息,更何況當代主流藝人、團體,願意以不插電形式舉辦大型演出;如有藝人願意投身大型不插電演唱會,不論是演出幕後工作者的練兵機會,或是觀眾都更應當珍惜。

因為選擇「拋開一切技術修飾」,只保留最純粹的歌聲與樂器本質,對流行歌手而言,這不單是風格轉向,更是一場反璞歸真的挑戰與聲明,當表演者敢於卸除一切舞台裝置時,他們不但是自我挑戰,想必也是在向觀眾發出驕傲的宣示:「請來感受我最真實、最強大的模樣。」